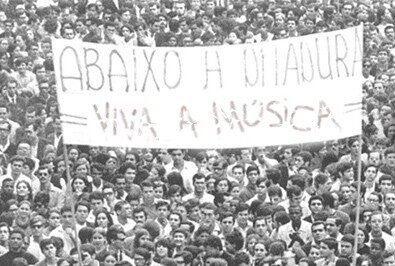

Durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil, a música tornou-se uma das principais vozes de resistência. Mesmo sob vigilância e censura, artistas encontraram formas criativas de dialogar com o público e expor as contradições de um país silenciado pelo regime.

Para contextualizar, em 1968 foi decretado o Ato Institucional Número 5 (AI-5), durante o governo de Artur da Costa e Silva. Considerado o instrumento legal mais rígido da ditadura, o AI-5 permitiu a suspensão de direitos e garantias individuais, a cassação de mandatos políticos e a intervenção em governos estaduais e municipais, aprofundando a repressão e institucionalizando tortura, assassinatos e desaparecimentos de opositores.

Leia também: 04 de setembro: memória e resistência

O decreto intensificou a vigilância sobre a cultura. Nessa época, o governo controlava a música através da censura prévia, analisando letras e arranjos antes do lançamento. Artistas que criticavam o regime enfrentavam alterações ou a proibição total de suas obras. Para driblar essa repressão, muitos compositores recorriam a duplos sentidos, metáforas e ironias, transmitindo mensagens compreendidas pelo público, mas não pelos censores. Chico Buarque é um exemplo emblemático. Em Apesar De Você (1970), ele expressa o espírito de resistência:

“Quando chegar o momento, esse meu sofrimento

Vou cobrar com juros, juro

Todo esse amor reprimido, esse grito contido

Este samba no escuro

Você que inventou a tristeza

Ora, tenha a fineza de desinventar”

Assim como Chico, outros artistas também transformaram suas músicas em instrumentos de contestação. Geraldo Vandré é outro exemplo. Sua canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores (1968) tornou-se um hino da resistência à ditadura. Embora utilize metáforas pacifistas como as flores, a letra convoca à mobilização popular, unidade e ação coletiva contra a repressão, criticando a passividade de quem defendia apenas a paz. A música foi censurada por sua mensagem política direta e permaneceu símbolo das manifestações da época:

“Vem, vamos embora

Que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora

Não espera acontecer”

No final dos anos 1960, o movimento Tropicália trouxe uma abordagem estética inovadora e contestadora. Artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes misturaram elementos da música popular brasileira com influências internacionais, como rock, psicodelia e vanguardas artísticas, criando um estilo provocador e subversivo. Essa fusão de tradições e modernidade questionava os padrões culturais da época e desafiava o regime militar de forma indireta, tornando-se alvo de censura. O impacto político foi tão grande que Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados em 1969, vivendo na Inglaterra por alguns anos, enquanto suas obras continuavam a circular no Brasil, inspirando novas formas de resistência cultural.

Confira “Filhos do Silêncio” de Andrea dos Santos

As mulheres também tiveram papel central na resistência musical durante a ditadura. Elis Regina, Maria Bethânia e Gal Costa se destacaram ao transformar suas performances em atos de contestação. A força da interpretação e a escolha de repertório carregado de crítica social permitiam que suas vozes se tornassem instrumentos de protesto, mesmo sob a vigilância constante da censura. Canções como O Bêbado e a Equilibrista, interpretada por Elis Regina, carregavam mensagens de esperança e crítica velada, emocionando plateias e reforçando a mobilização cultural contra a opressão do regime.

Outra expressão da resistência musical durante a ditadura veio de Ney Matogrosso, sobretudo com o grupo Secos & Molhados. A música Homem com H destacou-se por sua ousadia lírica e performática, abordando questões de identidade, gênero e liberdade de expressão de forma simbólica e provocadora. A interpretação intensa e a presença de palco andrógina de Ney desafiavam padrões conservadores e normativos impostos pelo regime militar, tornando a performance em si um ato de contestação. Mesmo que a letra não criticasse diretamente o governo, a combinação de poesia, teatralidade e irreverência gerava impacto cultural e político, ampliando a ideia de resistência musical para além das mensagens explícitas de protesto.

O legado dessas músicas vai muito além da estética ou do entretenimento: elas se tornaram símbolos de resistência e memória histórica. O público, ao cantar ou ouvir essas canções, participava de um ato coletivo de contestação, reafirmando a importância da liberdade de expressão. Até hoje, obras de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Tropicália, Ney Matogrosso e das vozes femininas da resistência são lembradas e reinterpretadas, mostrando que a música foi e continua sendo uma poderosa ferramenta de crítica social e inspiração para movimentos que lutam por justiça e direitos civis.